鬼滅の刃の主人公・炭治郎は、竈門家に代々受け継がれている耳飾りを常に身に付けています。

その耳飾りには花札のような柄が書いてありますが、「耳飾りの柄にはどういった意味があるの?」と気になリますよね。

そこでこの記事では、炭治郎の耳飾りに描かれている柄の意味について書いていきます!

※原作漫画ベースで書いていますので、アニメ派の人はネタバレに注意してください。

【鬼滅の刃】炭治郎の耳飾りの柄の意味・由来はなに?

炭治郎が身に付けている耳飾り(ピアス)は、始まりの呼吸の剣士・縁壱さんから竈門家が譲り受けたものです。

出典:鬼滅の刃 コミックス22巻より

「小高い山と太陽」のような絵柄が描かれた特徴的な耳飾りですが、一体どういった意味があるのかが気になるところですよね。

結論からお伝えすると、「耳飾りの柄のはっきりとした意味」については作中でも説明されていません。

ただ改めて作品を見返すと、単行本21巻で耳飾りの「柄の意味」のヒントになる描写がわずかですが確認できました。

炭治郎が身に付けている耳飾りは、そもそも始まりの呼吸の剣士・縁壱さんが母親から貰ったもの。

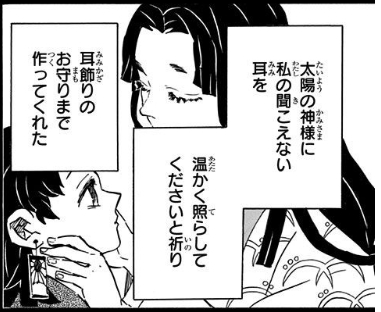

出典:鬼滅の刃 コミックス21巻より

耳飾りを受け取るシーンでは、

と書かれています。

耳飾りについての貴重な情報なので、もう少しこの部分を深堀りしてみましょう。

太陽の神様を表している?

「太陽の神様に聞こえない耳を温かく照らしてくださいと祈りが込められている」

耳飾りに上記の願いが込められているのであれば、耳飾りに描かれている柄は「太陽の神様」ということになります。

仮に耳飾りの柄が太陽の神様を表していないとしても、「太陽を象徴するもの」というのは間違いなさそう。

”日本の太陽神”と言えば、日本神話に登場する『天照大神(あまてらすおおみかみ)』が思い浮かびます。

天照大神のご利益といえば、以下のものが有名です。

・開運招福

・五穀豊穣

「太陽=万物の生命の源」ということから『子孫繁栄(子授かり)』や『健康祈願』のご利益もあるのだとか。

「耳飾りの絵柄=太陽の神様」を表しているのだとすれば、縁壱さんの健康を願った母親の気持ちを表しているようにも感じます。

もしかしたら病弱だった炭十郎が子沢山だったのも、この耳飾りのおかげだったのかもしれませんねw

柄の模様は日足紋(ひあしもん)が由来?

耳飾りに太陽の神様への祈りが込められているのは、上述したとおりです。

とはいえ、「そもそも柄の模様はなんなの?」という疑問がやはり出てきますよね。

で、調べてみたところ、『日足紋(ひあしもん)』という柄が耳飾りの模様に似ていることが判明。

参考:季節の耳より情報局 様

『日足(ひあし)』とは、太陽から出る”日光”や”太陽光線”のことを指しています。

それを表したものが日足紋で、平安時代の末期から戦国時代まで好んで使われていた模様とのこと。

昔の人は、

・太陽=神聖な力を持つもの

と強く感じていたようです。

戦国時代では、

”上杉謙信”

”武田信玄”

”真田幸村”

などなど、名だたる武将が馬印(うまじるし)として使用するほどの人気ぶりだったようです。

(※馬印=近世の戦場で、大将のそばに立てて目じるしとした武具)

作中では縁壱さんが生きた時代も戦国時代とされています。

もしかすると、縁壱さんの母親も流行りに乗ったかった結果、あのような耳飾りのデザインになった可能性もあるかもしれません。

ただ、”柄の意味”ということにフォーカスすれば、「太陽への信仰」がやはり根幹にあるようです。

流行りに乗りつつも、太陽神へのリスペクトがあったのかもしれません。

【鬼滅の刃】耳飾りは「花札」や「旭日旗(きょくじつき)」と関係はある?

前述したとおり、耳飾りのデザインは「太陽の神様」や「日足紋」が関係している可能性がありそう。

ただ、パッ見のデザインだけでいえば、

・お祝いで使われる旭日旗(きょくじつき)

といったものに似ていますよね?

ということで、花札や旭日旗との関係についても調べてみました!

花札の『坊主(ぼうず)』が元ネタ?

耳飾りの絵柄は花札に使われるデザインにとても似ています。

作中では、鬼舞辻無惨も「花札のような耳飾り」とよく表現していまいたよね。

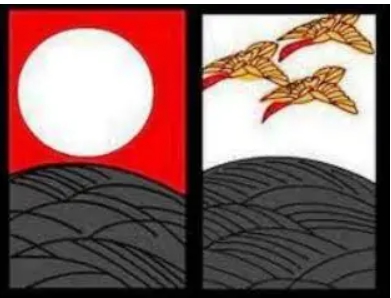

花札の中でも『坊主(ぼうず)』と呼ばれる札が、炭治郎の耳飾りの柄とそっくりなんです。

で、「その花札の坊主をモチーフに作られたのでは?」なんて声も、ネット上では多くみかけます。

参考:質オザサ店主ブログ様

上記はお借りしてきた画像なんですが、確かにめちゃくちゃ似ていることが分かりますね~。

とくに左側の札は日足(ひあし)が描かれていないだけで、耳飾りの柄とかなり近いです。

しかしながら、耳飾りとの「関係性の有り無し」でいえば、おそらく深い関係は無いように感じます。

というのも、花札のそっくりな札は『芒(すすき)に月』というのが正式名称。

要は太陽ではなく「芒(すすき)と月を描いているもの」なんですよね。

炭治郎の耳飾り、作中でよく「花札のよう」と言及されるけど、一番似てる🎴の名称、『雁』『坊主』『芒に月』とかじゃなかったっけ…月、だよな??太陽ではないよな……謎

— しんぐ (@Shingu26) August 25, 2019

炭治郎の耳飾りに似た花札はこれなんだけど、坊主って言うのね

「山と月」で、その山が坊主の頭に見えるから

そうなると、炭治郎の耳飾りは「山と太陽」

つまり、陽光山…??

もしかして、日輪刀の原材料が取れる場所が伏線だった…?

鬼滅の刃、恐ろしい(お前の妄想だ) pic.twitter.com/jkf9wpQVkS— ゆうぐれ (@oseose_yougure) October 29, 2019

「太陽の神様」や「日足紋」を描いている耳飾りと、「芒と月」を描いている”坊主”では正直関係性はみえませんよね。

『芒に月』は鬼滅の刃に無関係ではない?

「耳飾りの柄と『芒に月』は関係ない」と書きました。

しかしながら、「作中でのシーン」という視点で考えると、実は無関係でもなさそうなんです。

というのも、鬼滅の刃の作中では『芒に月』と同じようなシチュエーションが描かれているからなんです。

『芒に月』の花札の描写に近いと感じたのは、「年老いた縁壱さんと黒死牟が対峙するシーン」。

原作漫画の20巻に描かれているシーンですね。

出典:鬼滅の刃 コミックス20巻より

「赤い月の夜に芒が生い茂る場所」といったシーンは、まさに『芒に月』の花札の柄そのもの。

耳飾りの柄とは関係ないですが、意外なシーンで『芒に月』に似た描写が使われているのは少し興味深いです。

ちなみにですが、花札を利用した占いでは『芒に月』の札には以下の意味があるとのこと。

縁壱さんと黒死牟との再会は、”花札の意味”に書かれているように最終的に戦闘に発展しています。

ワニ先生が花札に詳しくて、意図して描いていたらおもしろいですよね~。

耳飾りに直接関係しているかはハッキリしていませんが、「日の呼吸と月の呼吸の対比」を描いているのかもしれませんね。

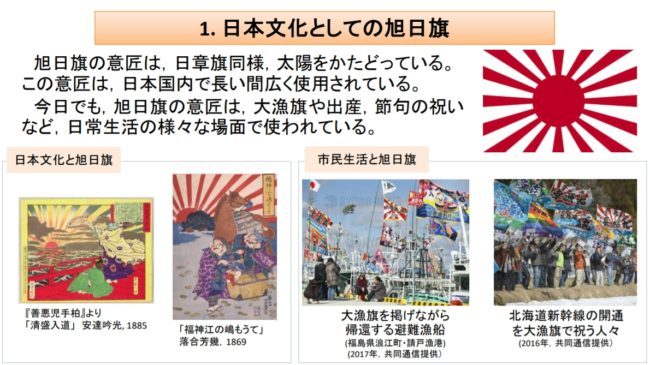

旭日旗(きょくじつき)との関係は?

花札のほかには、旭日旗(きょくじつき)も耳飾りとの関係が噂されています。

「陸上自衛隊」や「海上自衛隊」などの公式な旗ですし、お祝いや大漁旗などでも使われる旗です。

ニュースなどでみる機会も多いので、「はいはい、あの旗ね!」とすぐに思いつく人も多いのではないでしょうか。

そんな旭日旗ですが、実は前述していた「日足紋と同じ意味合い」を持っているんです。

平安時代から使われた日足紋が、そのまま旭日旗として使われるようになったとのこと。

ということは、旭日旗の意味合いとしては日足紋と同じ「太陽(神)への信仰」が根幹にあるとも捉えられますよね。

ただ、旗として使われ始めたのは江戸時代からなんです。

縁壱さんが耳飾りを受け取ったのは戦国時代ですから、「旭日旗=耳飾りのデザイン」とは残念ながら繋がりません。

”関係ありそうで関係ない”というのもちょっとモヤモヤしますねw

ちなみに、この旭日旗は韓国では物凄い嫌われており、度々問題になっています。

鬼滅の刃は韓国でも人気のようですが、「耳飾りが旭日旗に似ている」という抗議が多かったために、韓国では耳飾りのデザインが変更されて放送されているとのこと。

そのデザインがこちら。

歴史になってくると色々と難しくなってきますが、「デザインに抗議しておきながら結局は視聴するのかよ・・・」と思わずにいられない今日この頃です。

個人的には韓国で新しくされたデザインの柄の意味も気になります。

ここらへんも分かったら追記していきますね!

【鬼滅の刃】炭治郎の耳飾りの柄の意味やモチーフについてのまとめ

炭治郎の耳飾りの柄の意味ですが、作中でもはっきりとした意味は説明されていません。

ただ、単行本20巻に描かれた描写や時代背景を踏まえると、

「戦国時代に流行った日足紋」

と、いったものが意味や由来になっている可能性は高そう。

花札については『芒に月』という似ている柄の札があります。

しかし柄は似つつも、耳飾りと花札の直接的な意味はなさそう。

ただ、作中には花札の『芒に月』と似たシチュエーションがありました。

作中の描写に「花札がモチーフに使われている」としたら面白いですよね!

その他、鬼滅の刃の人気記事はコチラ!

>>>【鬼滅の刃】炭十郎は約束を誰とした?父親や炭吉の記憶の遺伝?

>>>炭十郎は病弱なのに子沢山!子供の数と子作りに励んだ理由を考察!

>>>【鬼滅の刃】炭十郎は無惨より強い?黒死牟や柱との強さ比較も

コメント

すごい